打破校史!211大学,发Nature

近日,北京林业大学庾强教授联合美国科罗拉多州立大学等3个国家19家单位的科研人员在《Nature》发表最新科研成果,发现了中美草原生态系统截然不同的干旱敏感性,并揭示了响应机制。该研究对预测未来气候变化背景下草原生态系统对长期干旱的响应具有重要的指示作用,为应对气候变化和草原生态系统适应性管理提供了理论支撑。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08478-7

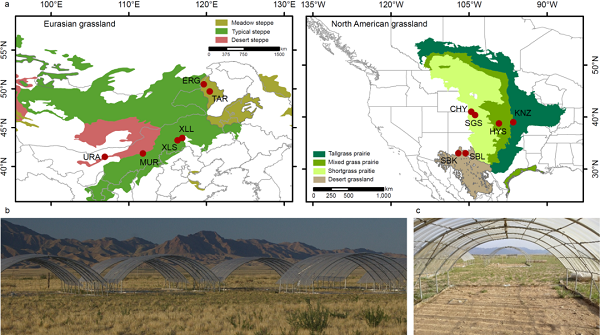

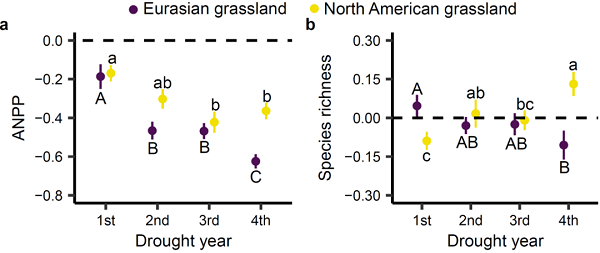

极端干旱通常会降低草原生态系统的生产力,进而削弱自然对人类的贡献。然而,不同类型的草原在经历多年极端干旱时,这种负面影响会有多大差异,以及这种差异随时间如何变化尚不清楚。该研究通过极端干旱联网实验(图1)模拟了连续四年生长季干旱(降雨量减少约 66%),比较了欧亚草原和北美草原各六个具有代表性的草原生态系统的干旱敏感性。发现在欧亚草原中,干旱导致植物地上生产力大幅下降,下降的程度随着干旱的年限而增加,表现为累积效应;而北美草原中,植物地上生产力的下降幅度较小,下降的程度随着干旱的年限没有显著增加,表现为适应效应(图2)。干旱对物种丰富度的影响在欧亚草原从增加转变为降低,但在北美草原则从降低转变为增加,这些不同的变化是由非优势物种的变化驱动的。物种丰富度尤其是非优势物种的丰富度相反的变化,导致欧亚和北美草原具有截然不同的干旱敏感性。

图1:极端干旱联网实验站点分布及干旱处理示意图

图2:四年极端干旱对植物生产力和多样性的影响

该研究结果表明,欧亚草原对极端干旱的敏感性高于北美草原,而非优势物种在决定极端干旱对草原生产力的影响方面发挥着关键作用。

据悉,这是北京林业大学建校70多年来首篇Nature正刊论文。北京林业大学草业与草原学院庾强教授为论文第一作者,河北大学生命科学学院韩兴国教授和科罗拉多州立大学Melinda Smith教授为共同通讯作者,北京林业大学草业与草原学院董世魁教授、顾倩博士为共同作者。

庾强,1979年生,生态学博士,教授,博士生导师,现就职于北京林业大学草业与草原学院。研究方向包括全球变化生态学、草地生态学和生态化学计量学等。主要学术贡献是在国内率先采用联网控制实验方法研究全球变化对草原生态系统结构、功能和过程的影响,并用生态化学计量学原理揭示生态系统结构和功能维持机制,预测草原生态系统对全球变化的响应。发表论文111篇,其中SCI论文98篇,累积影响因子596.697,被引4752次,H指数35。第一和通讯作者论文36篇,其中SCI论文33篇,累积影响因子204.987,被引1786次,最高被引348次。

教育经历:

2005/09 – 2010/06,中国科学院植物研究所,生态学,博士,导师:韩兴国研究员

2002/09 – 2005/06,甘肃农业大学,草业科学,硕士,导师:孙吉雄教授

1998/09 – 2002/06,青岛农业大学,园艺学,学士,导师:祝军教授

工作经历:

2022/04 至今,北京林业大学草业与草原学院,教授

2016/12 – 2022/04,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,研究员

2012/11 – 2016/12,美国科罗拉多州立大学,博士后

2012/02 – 2012/05,德国马普生物地球化学研究所,访问学者

2010/07 – 2012/11,中科院沈阳应用生态研究所,助理研究员、副研究员

2009/10 – 2010/05,美国亚利桑那州立大学,访问学者

学术兼职:

2022年至今,BioScience 编委

2021年至今,Climate Change Ecology 编委

2018年至今,中国生态学会长期生态学委员会副秘书长

2018年至今,中国草地生态监测与数字草业创新联盟秘书长

2017年至今,Drought Net学术委员会委员

2011–2017,Faculty of 1000 Prime论文推荐人 (Associate Faculty Member)

主要荣誉:

2022年,北京林业大学“北林学者”杰出青年人才

2021年,国家林业和草原科技创新领军人才

2016年,中国农业科学院青年英才计划A类人才

2012年,中国科学院优秀博士论文

2012年,中国科学院青年创新促进会会员

2011年,首届中国生态系统网络十佳青年论文

来源:北京林业大学,仅用于学术分享,如有侵权请联系删除。